脱炭素の勢いが

止まらない。

脱炭素の勢いが止まらない。ブームではなく確実にトレンドとなった。

私が書く原稿やお話しするセミナーのタイトルに、「待ったなしの脱炭素社会」を求められることが多い。このフレーズが政府だけでなく多くの企業や自治体に、“すっと腑(ふ)に落ちる”ようになったきっかけは、昨年の10月26日にある。

菅首相が初めて国会で行った所信表明演説の日付である。この日、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言した。日本のエネルギーにとって近年最も大きな出来事となり、時代の転換点と言ってよい。

大企業から中小企業、自治体もなびく脱炭素

2011年の原発事故をきっかけに、固定価格買取制度の導入やエネルギー基本計画への「再エネ主力電源化」記載など確かに再エネ拡大は進んできている。しかし、経済界を中心に脱炭素は経済成長にマイナスなどの意見が長くはびこり、温暖化防止に向け世界の200以上の国や地域が参加したパリ協定に日本の反応は鈍かった。また、日本の脱炭素宣言も実は世界にずっと遅れたものだった。

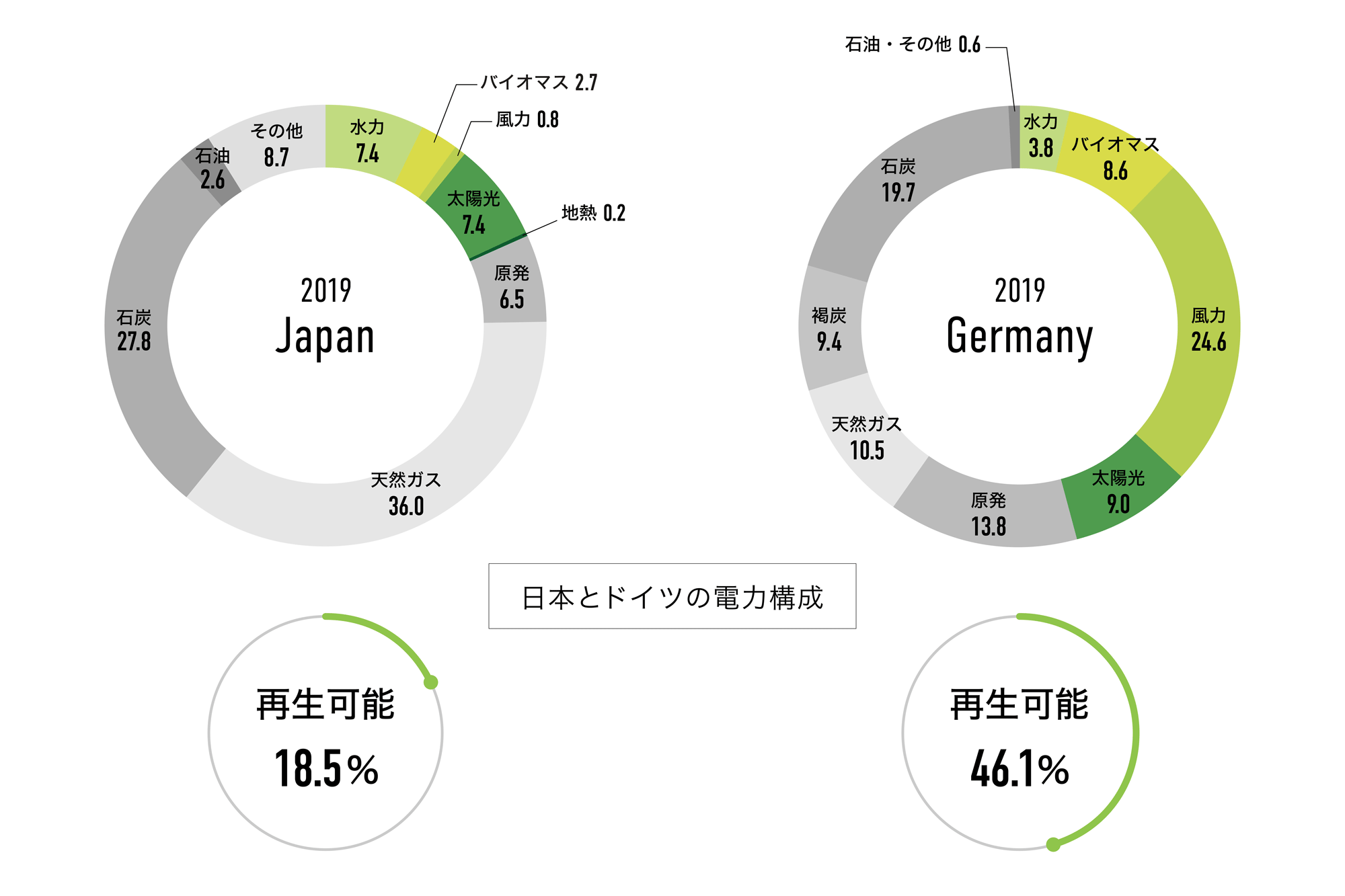

(左 日本2019年)「認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所」HPより参照

参照元ページ:https://www.isep.or.jp/archives/library/12541#_ftn1 (※図1を参照)

(右 ドイツ2019年)Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V ”Stromerzeugung nach Energieträgern 1990 – 2020″ (Stand Dezember 2019)

とはいえ、舵を切ったことは評価できる。日本人の特性として、政府が決めると一気にそちらになびく。日経新聞は、宣言前の10月初めから脱炭素キャンペーンを行い、「脱炭素を進めない企業に将来はない」との金融サイドの厳しい考え方の紹介などで紙面を埋め続けている。新聞にとって最重要の元旦一面トップに、「脱炭素の主役 世界競う 日米欧中 動く8500兆円」の記事を持ってきたのには驚かされた。

企業は、やや戸惑いながらも脱炭素へのシフトを進めている。

最も有名な活動が『RE100』で2050年までに企業が使う電力すべてを再エネで賄う目標を持っている。アップルやナイキ、イケアなど世界の超有名企業280社以上が参加し、日本企業もつい先日50社に達した。大企業のことなどとうかうかできないのは、RE100企業は自らのサプライチェーンにも脱炭素を要求していることである。RE100への参加は決してPRがメインではない。例えば、CO2を出して作った製品は、いずれ市場から淘汰される、企業の死活問題とわかっているからである。

RE100の中小企業、自治体版である「再エネ100宣言RE Action 」の参加団体が、10月26日以来、3倍増になったのもうなずける。

自治体の動きも急である。

環境省が進める「2050年二酸化炭素実質ゼロ宣言」を表明した自治体が、2月4日現在で、29都道府県、129市など合計226自治体となった。人口を合わせるとおよそ9,505万人と日本の4分の3になる。

簡単でない脱炭素シフト

2050年の脱炭素は簡単ではない。

電力だけでなく、熱も交通もCO2フリーに転換しなければならない。日本の最終的なエネルギーの形は、電気が25%程度、熱が4割から6割、交通はガソリンを中心に全体の3分の1とされている。まず、徹底的な省エネ(エネルギー消費を減らすこと)とエネルギーの効率化(効能は変えずにエネルギーを減らす技術)が必要になる。残ったエネルギー分を基本的に再エネに替えなければならない。電気だけを見ても、ドイツの再エネ率5割に比べ日本は20%しかない。

一方、CO2対策を取らない企業は、製品が売れず銀行もお金を貸さない現実が進んでいて“経済大国日本”の行く末は不透明で心配ばかりである。なにより、CO2の排出が続けば、温暖化が進み気候危機がさらに拡大することは確実である。災害大国でもある私たちの国でこの数年顕著になっている異変は実感として身に染みている。経済もダメ、暮らしもダメ、解決策の脱炭素も難しいでは八方ふさがり、と思うと、本当に胸が苦しくなるかもしれない。

明るい未来を想像してみよう

少し視点を変えてみよう。

物事には、負と正の両面がある。ネガティブ(後ろ向き)とポジティブ(前向き)と言い換えてもよい。脱炭素の過程ではいくつもの苦しい局面があるのは確かである。ただし、それを超える楽しい面もあるはずと考えたい。ここでは、『明るい未来』と呼ぶことにする。

脱炭素や再エネと相性のよいトレンドワードがある。SDGsである。国連が決めた2030年の「持続的な開発目標」で、すでに多くの企業や自治体が目標(ゴール)を設定し、活動を競っている。この中に、重要だがそれほど強調されていないことがある。

それは「誰一人取り残さないこと」原則と「17のゴールすべて達成されなければならないこと」である。地域に一人でも貧困や飢餓に苦しむ誰かがいてはいけないことになる。つまり、17のゴールがすべて達成されることは、地域が『誰もが住みたくなる理想の場所になる』ことである。

『明るい未来』はそこにあり、実現のカギは、あふれるほどの再エネにある。

あふれるほどの再エネで創る「理想の地域」

私が再エネを積極的にビジネスにし始めたきっかけは2011年の原発事故だった。ドイツに2年ほど暮らしたこともあって、分散型の再エネを原発の代わりにしたり、地域を元気にしたりが可能だと考えた。地域の人たちと再エネ利用による地域活性化を一緒に熱く語ることも多く、今に至っている。

これから描く「あふれる再エネによる理想の地域」は、決して夢物語として綴るものではない。時間は少々かかっても必ず達成できると感じている。それは、脱炭素社会の実現、そのための再エネの拡大と完全に重なる。

脱炭素、あふれる再エネの社会は、ポジティブなのである。

以下、想像の世界へ。

その地域で使う電気は、すべて地域内の再エネ発電施設からやってくる。太陽光発電を中心に、最近は弱い風でも回る風車も増えてきた。また、熱も使える小型の木質バイオマスや生ごみなどを使うバイオガスコジェネがいくつか見える。山間では、小さ目の水力発電も長く稼働している。

太陽光発電はコストダウンが進み、手軽に取り付けられるようになった。公共施設やオフィスビルや工場は当然で、ほとんどの家庭の屋根にも太陽熱施設と並べて設置されている。基本は自家消費である。「自分で作って自分で使う」、よく言われるプロシューマーに多くの人や会社がなった。遠くまで電線で送るよりずっと無駄がなく効率的で、また系統に負担が少ないため、全体としてコスト削減と需給安定になる。

蓄電池は、だいぶん前にメリットが設備費を上回る「蓄電池パリティ」を達成した。定置型の蓄電池もあるが、EVという“走る蓄電池”の利用が進んでいる。電気を貯める場所と使う場所が自由に選べることは、地域での電力融通や災害時などのBCPにも有効だと誰もが知っている。

ここでは発電の場所と使う場所が近接している。ことさら「地産地消」を言わずとも、自然にそうなるのが当たり前かもしれない。

再エネ関連の事業は、例えば、パネルの設置を行う施工会社、管理とメンテンナス業者、電力の調達と供給の地域新電力、さらに融資を行う地元金融と、地域内の経済循環の仕組みが完成している。EVのシェアリングと自動運転、VPP利用を行う会社も活動を始めた。

再エネ価値は高まる一方で、再エネが豊富なこの地域には、それを求めてやってくる企業が少なくない。こうして、再エネによって地域は活性化し経済的にも豊かになった。明るいまちは希望にあふれ、移住してくる家庭も増え、すっかり賑やかになった。

現実的な再エネ電力の自家消費から、将来のセクターカップリングへ

理想の未来に近づくために、どこから始めるのが良いだろうか。

何事も一足飛びというのは、無理がある。

現状で、技術やコストでも、また、個人でも始めることのできる再エネは、太陽光発電である。FITの買取価格がどんどん下がり、空き容量の関係で系統につなぐことも難しくなっている。それを考えると、FIT利用でない自家消費が一番となる。実際、脱炭素に取り組む企業は、PPA(Power Purchase Agreement)といって、工場などに第三者が設置した太陽光パネルで再エネ電力を作り自家消費するケースが急増している。自家消費であれば、系統接続も不要、賦課金も託送料もいらず、電気代を安くもできる。個人の屋根に置くケースも増えてきている。

実は、未来の脱炭素社会のカギを握るのは、熱と交通である。欧州の再エネ先進国でも熱と交通の再エネ化には苦労している。熱では、家屋など建物の断熱化が必須である。交通では、EVシフトが早く進みそうであるが、使う電気が再エネでないと元も子もない。ここで、「セクターカップリング」の考えが大変重要になる。

セクターカップリングとは、「電気」「熱」「交通」というセクターを超えたエネルギー利用のことである。例えば、大量の再エネ電力を作ってわざわざ余剰を出し、それを熱や交通に使う。ドイツでは、2050年に通常の発電に必要な能力の4倍もの再エネ発電施設を持つことを想定している。わかりやすいのがEV利用で、「電気⇒交通」はすぐに可能である。

セクターカップリングによって、あふれるほどの再エネがくまなく地域のエネルギーをカバーし、理想の地域実現に近づくことになる。

欧米の統計では、化石燃料に対する再エネ電力という区別より、特にVREという項目を立てることが多い。Variable Renewable Energy可変的再エネといって、太陽光と風力発電を別扱いにしている。ともに、限界費用ゼロ、原料費がかからないことが特徴である。

再エネ、特に再エネ電力があふれる時代には、エネルギーのコストは低減し、いずれゼロに限りなく迫る。理想の地域は、エネルギー費ゼロの地域でもある。